Autore: Ilaria E. tomaselli

-

L’opera di Ana Segovia per la 60°Biennale di Venezia

La 60ma Biennale di Venezia, Foreigners Everywhere – Stranieri Ovunque, curata da Adriano Pedrosa, si è conclusa il 24 novembre 2024. Il titolo di questa Biennale prende il nome da un’opera del collettivo Claire Fontaine, ispirata a un volantino anarchico trovato a Torino, due parole…

-

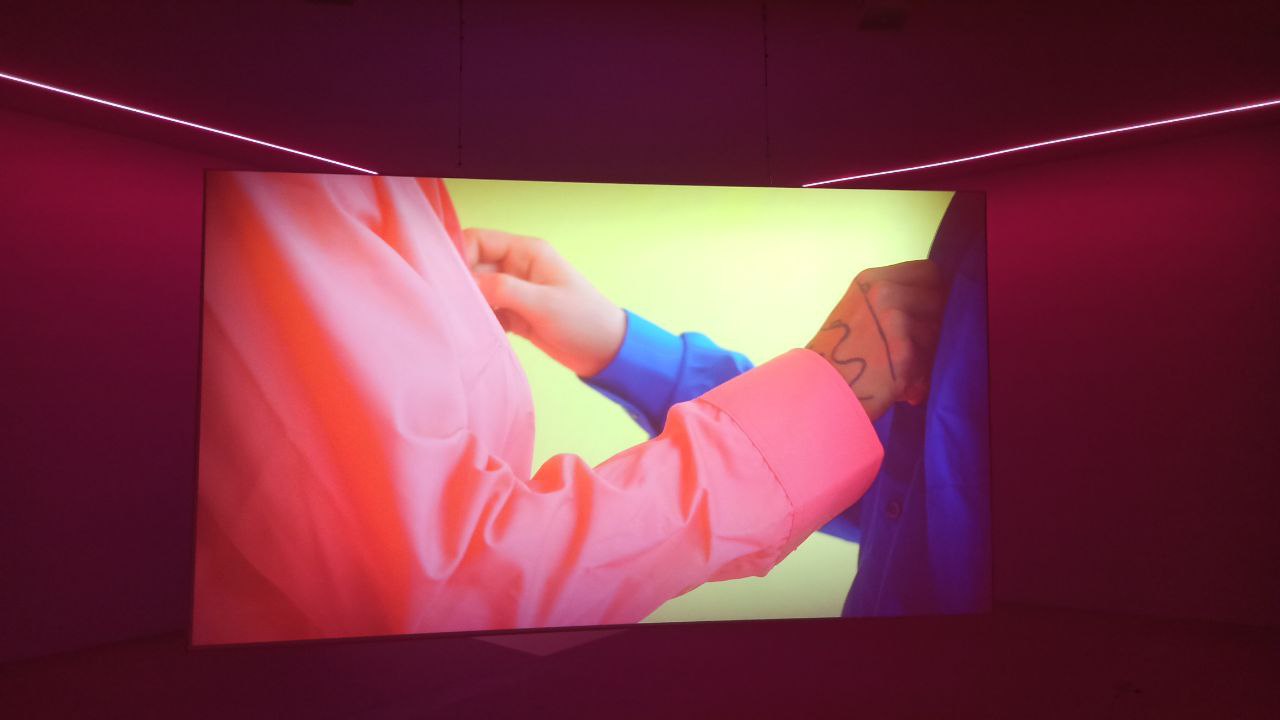

Vestirsi di aspirazioni. L’opera ‘Persona’ racconta di noi

Presentata alla Biennale Arte di Venezia 2022, all’interno del padiglione Uruguay, l’opera ‘Persona’ di Gerado Goldwasser racconta cose diverse, piuttosto esplicite, rendendo innegabile il fatto che vestiamo di ciò che in qualche modo rappresenta il nostro essere, o di quello che vorremmo essere. Uno specchio…

-

Trova un Habitat. L’arte indigena contemporanea.

Tradizioni e rituali sono espressioni culturali della società, sono misura delle cose sul metro del tempo, attraverso la loro evoluzione ed i loro ancoraggi. Nell’ampio spettro delle arti le tecniche ed i materiali diventano protagonisti dell’opera d’arte o elementi di espressione imprescindibili, sono eredità del…