C’è un istante sospeso in cui la moda smette di essere superficie e diventa teatro. È lo stesso istante in cui Yohji Yamamoto decide di trasformare il nero in linguaggio assoluto, non come vuoto, ma come pieno. Un palcoscenico di ombre che non annulla la luce, bensì la custodisce.

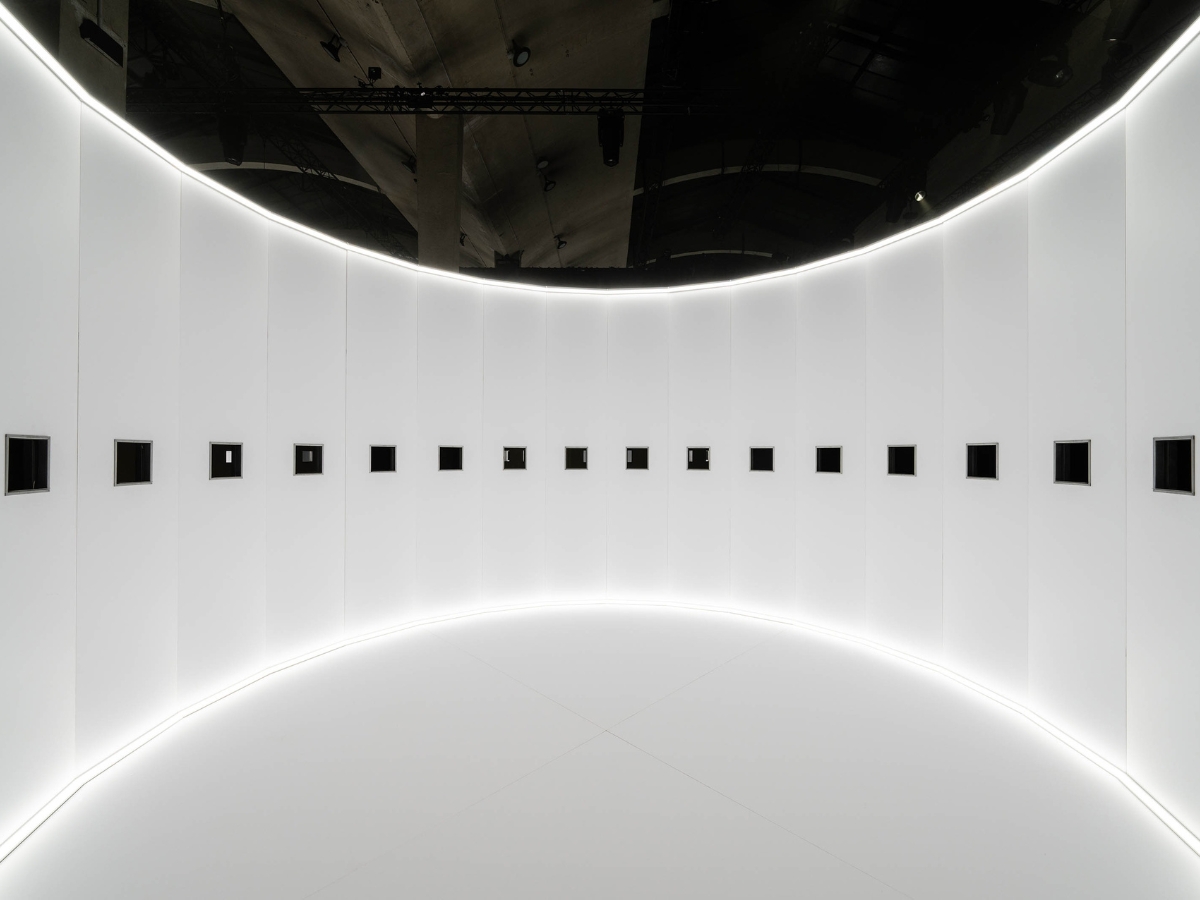

Chi osserva una sua sfilata non assiste a una passerella, ma a una messa in scena: il ritmo lento, la musica che non accompagna ma racconta, i volti che non seducono, ma resistono allo sguardo. È arte performativa, scultura in movimento, rito silenzioso.

Yamamoto nasce dal dolore discreto di un Giappone ferito. Cresce nel retrobottega della madre sarta, tra fili tesi e pazienza quotidiana. È lì che impara la lezione più radicale: la bellezza non è ornamento, ma sopravvivenza; non è esibizione, ma dignità. Quel gesto lento del cucire diventa la sua musica primordiale, il contrappunto che resterà intatto anche davanti alle luci di Parigi.

Quando si diploma al Bunka Fashion College, non porta con sé l’ambizione di conquistare l’Occidente, ma il bisogno di proteggere un linguaggio: il linguaggio dell’essenziale. Il nero non è allora una scelta estetica, ma un’urgenza. È il colore della modestia, della ribellione muta, della libertà dalle regole del bello.

Ogni abito di Yamamoto è un sipario. Non cela, ma rivela solo ciò che deve. È teatro trasposto in tessuto: i vuoti, le pause, i silenzi sono parte della narrazione. L’asimmetria non è imperfezione, è respiro. Le pieghe sono onde sonore, come se un pianoforte avesse tradotto Chopin in drappeggi.

Come nella musica classica giapponese, l’importanza non è nella nota, ma nello spazio tra le note. Così nei suoi abiti: non è la cucitura a contare, ma la tensione che si crea attorno ad essa. Indossare un Yamamoto è abitare un intervallo musicale, vivere dentro una sinfonia di pause e silenzi.

Non sorprende che i suoi lavori vengano spesso esposti nei musei come opere d’arte. Yamamoto non veste il corpo: scolpisce il tempo. Le sue silhouette ricordano le ombre di Giacometti, sottili e slanciate, fragili eppure potenti. Il nero diventa pennellata espressionista, un Malevič tessile che riduce il superfluo fino all’osso.

Eppure c’è teatro anche nell’ironia, nella leggerezza: abiti che si muovono come danzatori butō, figure che emergono dall’oscurità e vi ritornano, con lentezza ipnotica. Il suo lavoro non è mai statico, ma una costante performance. “Non voglio rendere le donne belle, voglio renderle libere” è la frase che meglio sintetizza la sua filosofia. Libere dal cliché del corpo perfetto, libere dal diktat del colore, libere dal desiderio maschile come unico sguardo. In questo, Yamamoto è più vicino a un compositore che a uno stilista.

La sua è una partitura visiva che richiede interpreti, non semplici indossatori. Ogni sfilata è un concerto di volumi, di andamenti lenti, quasi meditativi. Non stupisce che abbia collaborato con musicisti e artisti, perché la sua moda vive solo nella contaminazione.

In un’epoca in cui la moda occidentale gridava opulenza, Yamamoto ha scelto il sussurro. In un’industria fondata sul riconoscimento immediato, ha scelto l’anonimato del nero. La sua ribellione è teatrale proprio perché non spettacolare. È l’arte di scomparire per lasciare che sia il tessuto a parlare.

Eppure, proprio in questa assenza di clamore, risiede il fascino magnetico delle sue creazioni. Il pubblico, inizialmente spaesato, ha imparato a riconoscere nel suo silenzio un nuovo linguaggio della bellezza. Una bellezza che non seduce, ma consola.

Guardare oggi una creazione di Yohji Yamamoto significa assistere a un atto di resistenza poetica. È la dimostrazione che la moda può ancora essere filosofia incarnata, musica senza suono, teatro senza trama. È ricordarci che il nero non è mancanza, ma orizzonte: il luogo in cui ogni libertà prende forma.

In un mondo che corre verso la saturazione visiva, Yamamoto ci consegna ancora la possibilità dell’invisibile. Ci ricorda che anche nel vuoto c’è vita, e che un abito può essere al tempo stesso un muro e una porta. Non resta che ascoltare, in quel nero, il silenzio che diventa eco.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.